顶尖大学集体“瘦身”,留学生该警觉的不止是裁员

2025.08.08

7月底,杜克大学传来了最新一轮裁员的消息:600多个职位被迫砍掉,图书馆、学生事务、研究项目等多个部门受到波及。就在上半年,哈佛、哥大、普林斯顿才刚刚经历了类似的人员调整,没想到现在,杜克也加入了这场“精英瘦身潮”。

这已经不是个别事件了。一连串迹象表明:美国的顶尖大学,正在经历一次系统性的自我收缩。

1. 从东海岸到西海岸,高校裁员一波接一波

不是只有杜克在收紧预算。从东海岸的常青藤,到西海岸的科研重镇,很多名校都在悄悄“动刀”。

比如,约翰斯·霍普金斯大学,在今年3月官宣裁员2000人。表面上是结构优化,实则是接受到了美国联邦科研经费大幅削减的冲击。虽然大部分被裁岗位集中在境外,但这对于一所以医学科研为长的大学来说,无疑是一次历史级别的人员调整。

(图片来源:央视财经)

斯坦福大学也不好过。根据《旧金山纪事报报道》,预计在今年8月至11月之间,会陆续裁掉约363人,波及行政、科研、IT等超过200个非教学岗位。原因也不复杂——联邦资金减少、预算收紧、捐赠基金税上调,这些变数叠加起来,直接让斯坦福计划削减近1.4亿美元的开支。

西北大学的动作也很快。据《芝加哥论坛报》报道,今年已经裁撤了425个岗位,占员工总数的5%。他们没有藏着掖着,直接给出的解释就是:政治和财政压力持续,学校需要先求稳。

(来源:学校官网)

而哥伦比亚大学则是因为NIH资金的大幅缩水,医学院不得不冻结招聘、限制某些开支。据 Higher Ed Dive 报道,校方估算,新的间接成本的上限将让他们损失将近1.11亿美元的研究经费。要知道,哥大健康科学学院可是NIH的重点资助对象之一——连这里都保不住拨款,那其他院校的压力可想而知。

这还没完。

哈佛大学、普林斯顿大学等一众名校,也在纷纷实施“软着陆”策略:冻结招聘、缩减博士项目、压缩研究职位数量。这些动作虽然不像大规模裁员那样“炸眼”,但它们无声地传达出一个信号:高等教育,正在面临“瘦身危机”。

一些州立大学的动作甚至更直接。

比如休斯顿大学,直接砍掉了外语系多个本科项目,包括法语、意大利语、德语和美手语,只保留了中文和文化文学方向。这不是小修小补,而是“结构性停招”。原因也很简单:报名人数持续下降,据《休斯顿纪事报》统计,语言类毕业生只有30人,而心理学专业光一个年级就有550人。

西华盛顿大学则是直接摊牌“财政赤字”。今年6月削减20个岗位,为的是缓解高达2300万美元的预算窟窿。这已经不是第一次了,早在年初,他们就因为赤字裁掉了数十个岗位。校方表示,如果一切按计划推进,预计可以缩减1,300万美元的赤字,但这背后,换来的就是一个个岗位的消失。

( 图源:Inside Higher Ed / Getty Images )

2. 为什么越来越多的大学“选择收缩”?

如果说这一轮的裁员和项目砍掉,是高校们的“应激反应”,那么背后的压力,其实早已潜伏已久。

第一波冲击,来自联邦科研经费的削减。

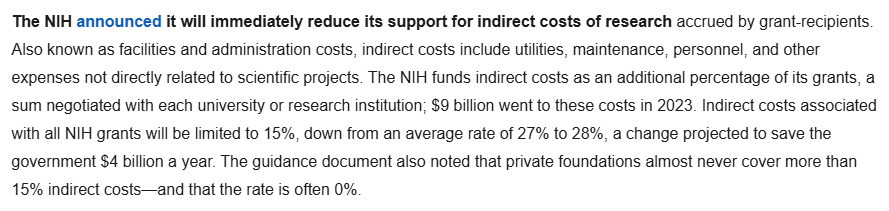

近年来,美国政府对NIH(国立卫生研究院)和NSF(国家科学基金会)拨款的政策发生了显著变化——最关键的,是间接经费的报销比例大幅下降,从27%-28% 骤降至15%。这意味着很多原本依赖这笔“隐性资金”的大学,将不得不自掏腰包补贴科研团队的运营费用。再叠加上对捐赠基金的加税政策,这几乎是对传统研究型大学财政系统的一次巨大打击。

(图片来源:American Association for Cancer Research)

第二波冲击,则是州政府和地方拨款的收紧。

这主要影响的是公立大学。因为很多资金本该流向医学院和科研机构,现在却被迫按下暂停键。一些学校只能靠“砍人砍项目”来止血,没办法——钱真的不够用了。

第三个影响因素,是招生结构和学生偏好的变化。

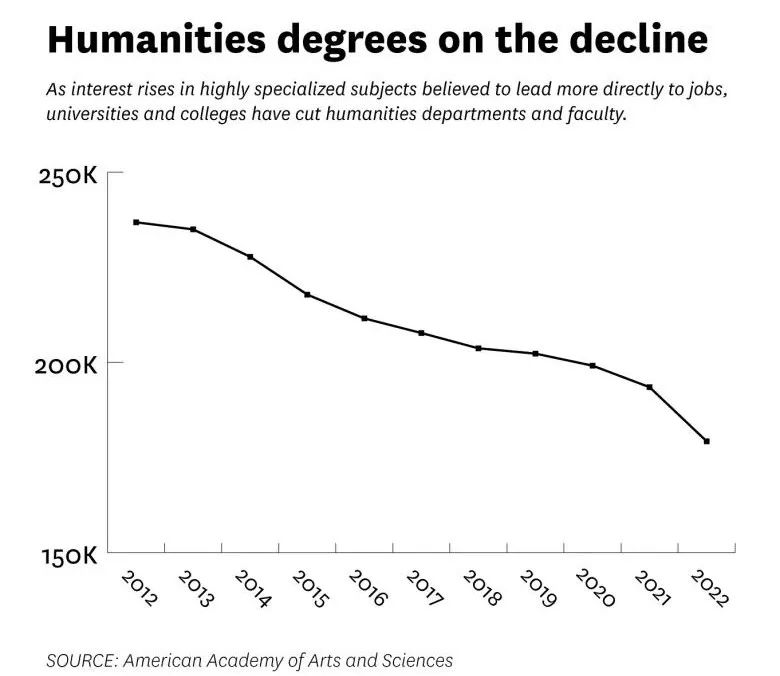

学生不再愿意为人文学科买单了。从语言专业的“被砍”,就能看出苗头。STEM、商科这些与就业直接挂钩的专业,成了大热门,而那些“看起来没出路”的方向,则被学校当成“成本节约”优先项——这也解释了为什么招不到人,就干脆停招。

第四,是整个高等教育领域正在经历一场“冰河时代”。

从最顶尖的私立名校,到预算紧张的小型学院,无一例外地都感受到了寒意。一方面是财政的压力,一方面是招生的焦虑,在这种双重夹击下,裁员成了不得不做的选择。

(杜克大学准备进行更多自愿裁员,员工呼吁提高透明度 | 图源:WRAL NEWS)

3. 这场“裁员潮”

很多人看到裁员、停招的新闻,可能会觉得和自己关系不大。

“我又不是学校雇员,不是教职工,被裁的也不是我。”但实际影响,其实比你想的要快、也要广。

首先,对申研和PHD的影响正在显现。

如果你是打算申请美国研究型硕士或博士的留学生,你需要知道——越来越多的项目在收缩、合并,甚至直接停招。尤其是语言、人文、教育等传统“软学科”首当其冲,有的学校一停就是整个系。上文提到的休斯顿大学直接砍掉法语、意大利语、德语等语言本科,下一步是什么?研究生和博士生项目也可能随时喊停。

其次,RA和TA 这些本来是PHD“养活自己”的岗位,正在缩紧。

大部分国际生来美国念 STEM 博士,靠的就是学校提供的助研或者助教职位,但现在,科研经费缩水意味着岗位直接减少。

比如你原本计划靠导师的 NIH 项目拿 funding,但现在 NIH 砍预算,导师自己都捉襟见肘了,更别说能不能多招人。未来你申请学校的时候很可能会发现:同样是 offer,但是奖学金缩水了,或者根本不包学费和生活费了。

第三,专业选择的“生存压力”在逼近。

曾经很多留学生在语言、人文、社会学等方向找到安身之处,但现在,这些专业正在被学校视为“成本中心”——不赚钱,还不保就业,那就先砍掉。

过去还能撑着的小众专业正在快速边缘化。一旦你所在的项目被合并、缩减,甚至被取消,你可能连完成学业都受到影响,更别提顺利申请 CPT、OPT 或之后的留美身份。

(人文学位数量呈下降趋势)

第四,对身份路径也有连带冲击。

OPT、H-1B、绿卡等路径都需要依托学校资源。一旦学校缩减岗位数量,尤其是科研岗位,对想走“学术留美”这条路的同学,冲击是实打实的。RA/TA 岗位减少,很多人本就少了一条最现实的“身份留美”路径;人文学科、教育类岗位一砍,未来连走 O-1 都找不到容易发文章、拿奖、挂项目的舞台了。

更现实的是,学校结构收缩会影响整个校友网络与行业导向。

过去你以为可以靠学校的资源或教授的推荐进入某个行业,但当系里人数缩减、项目变弱,未来行业对该专业的认可度也会随之下降。你很可能会被迫跳出本专业重新找方向,这就又绕回了——“你学的东西到底能不能找到工作”这个老问题。

当然,结构调整也不全是坏消息。

有的学校在缩减项目的同时,也把资源往重点学科上集中——好钢用在刀刃上,一些原本就强势的专业反而变得更强,课程质量上来了,行业认可度也可能水涨船高。再加上招生名额减少,那么竞争者也会减少,反而让真正有准备、有意愿深耕的人能更快脱颖而出。

对留学生来说,这意味着选对方向比什么都重要。你不一定非要选最卷的专业,但要尽早了解哪个方向资源在收紧,哪个方向还在稳中有进。比如现在就去查查目标项目有没有 funding、能不能配合 CPT或OPT,有没有 industry placement;提前看清导师在做什么项目,有没有钱带人,或是有没有实习工作可以引荐。这些准备越早做,越有可能抢占到还没被挤掉的位置。别等到招生名额砍掉一半,才发现自己连申请的机会都错过了。

( 图片来源:网络)

4. 未来的路,怎么走?

这次高校裁员潮,对留学生真正提出的问题不是“还能不能留下来”,而是“我选的这条路,还能不能走下去”。

如果你还在规划申请专业,或者正卡在人文学科和STEM的十字路口,不妨早点动手、提前布局。这次“高校瘦身”,表面是学校预算的事,实则是教育结构的深度调整。而结构,一旦变了,很多原本默认存在的机会,也就不会再回来。

但也正因如此,新的机会也在重新定义:哪些专业最有留美价值?哪些方向还能站在风口上?当大浪淘沙,选择得当的人,反而走得更稳、更远。

同时,在这样不断变化的时代,星辰Career愿意成为你身边最靠谱的同行者。

我们不仅有稳定、真实的岗位资源,也能根据你的专业背景和身份需求,帮你从申请准备、实习推荐、面试辅导,到身份规划和职场布局,理出一条清晰且可落地的留美路径,让“裁员的浪潮”不扰乱你的步伐。无论你是还在读,还是正在做身份和职业决策,星辰都能和你一起,把方向走清楚,把每一步走稳。

从现在开始,把不确定变成行动,把焦虑变成计划,也许就能比别人更早一步站稳脚跟。

身处这场“顶尖大学集体瘦身”的大变局中

星辰 Career,愿助你穿越不确定,稳步前行。