少林寺都进江湖了,留学生还想着闭门修行吗?

2025.08.02

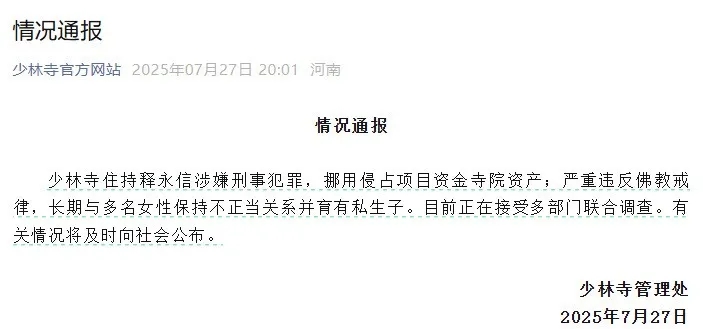

7月26日,少林寺住持释永信被调查。

其罪名是职务侵占、挪用资金和违背佛门戒律。换句话说,这正是佛家“贪嗔痴”三毒的现实写照:贪欲权钱,嗔恨争斗,痴迷名利,彻底背离了少林寺应有的清净与戒律。

人们才惊觉:这位“少林方丈”,并不住在佛门深院,而是掌管着全球寺庙资产、旅游景区、IP授权与商业谈判。他不是一个和尚,更像一个CEO。

这事听上去,离正准备求职的你很远。

一个和尚被查,和找工作有什么关系?

但现实是:一点都不远。

“留学生”不是通行证,而是开局身份

连少林寺都要在权力和资本之间斡旋,留学生求职,又怎么可能真的只“靠实力说话”?你以为你进入的是庙堂,其实你早就在江湖。

很多北美名校毕业的留学生,在求职时,往往带着一种“专业过硬、能力说话”的思维模式。他们习惯通过项目经验和技术能力来证明自己,相信只要做得好,就能被看到、被认可.

这种信心并非无根之木。毕竟,他们在国际化环境中成长,能够流利地进行全英presentation,也参与过真实的企业项目,在很多人眼中,这就是“优秀”的象征。

但问题是,学校与职场是两个完全不同的生态。

大多数人以为于按部就班地努力:努力 → 做出成果 → 获得认可。然而现实是这一过程常常会被打断,或者说,它并不是唯一的成功路径。你会发现:

项目经验再丰富,面试机会也未必到你手中;技术能力再强,项目核心资源也不一定会分配给你;即便你觉得自己很能干,HR的第一反应可能还是会问:“你是谁带的?”

在你埋头苦干时,别人已经开始用尽全身解数搭建人脉资源,争夺职场的一席之地了。

“留学生”这个身份,在职场其实就是个起点,它不是通关秘籍,更不是降维打击。你要是不能快速适应这套游戏规则——谁掌控资源,怎么借力表达,如何争取“露脸”——那你做得再好,也容易被埋没。

不是等机会,而是主动拿资格

面对职场的复杂规则,留学生需要的不只是技术过硬,更是一套适应新战场的“行动逻辑”。如果说北美职场讲究“做了就能被看见”,那国内更像是“先让人看见,才有机会被认可”。所以想真正打开局面,不妨从这几件事做起:

第一,找到能“带你入场”的人。

别再觉得内推“走捷径”,这就是默认机制。实习mentor、校友、同行前辈、甚至是行业KOL——只要能建立起真实连接,机会就比自己盲投高出不止一个level。

第二,别只讲“我做了什么”,而是讲“我解决了什么”。

项目经验不等于成果展示。很多海归候选人在简历和面试时,过度强调过程,却忽略了结果和价值。在国内职场语境里,你要让对方看到你能带来什么,而不是你学过什么、做过什么。

第三,露脸,是刚需。

很多留学生习惯了低调内敛、结果导向。但在一个关系和资源共同驱动的职场中,你不主动表达,就没有人替你说话。要敢于在合适的场合“展示存在”,“露脸不是炫耀,而是要让别人看重你,记住你,从而让机会找得到你。

第四,提前踩点,别临门才准备。

回国不是一锤子买卖,而是一场资源布局战。你越早了解圈子节奏、目标岗位需求、行业冷暖,就越能抢到真正的好机会。

当身份光环消失,你准备好走江湖了吗?

身份光环终有一天会褪去。无论你曾在哪所学校拿过文凭,在哪个实验室拼过通宵,回到这个复杂多变的职场江湖,每一步都得靠自己重新立足。

职场中,每一份简历投出去,后台排队的可能有几百人;每一次面试争夺,台前比拼的也都是一样“出身不差”的对手。

所以问题从来不是“你有没有实力”,而是你有没有为这个职场做好准备。

我们见过太多留学生,起点够高、履历也亮眼,但就是在进入职场的过程中频频受挫。有的迟迟拿不到面试;有的卡在表达方式;有的则因为不了解行业节奏而错过最佳机会窗口。可当我们帮他们把行业路径捋清楚,把话术调成对频的语言,搭上能引荐的节点,机会很快就来了。

这就是为什么,我们希望你别一个人闷头走。

与其等撞墙以后再来补课,不如一开始就找对方向、用对方法。我们长期服务留学生群体,知道你卡在哪里,也知道该怎么带你绕过去。我们可以帮你拆解行业动向,调整求职策略,优化面试流程,找到真正能“带你入场”的那一批人。无论你此刻是在北美还没回国,还是已经落地准备转型,我们都能陪你一起“走进这江湖”。

少林寺都进江湖了,留学生还想着闭门修行吗?

现在,就是你该出关的时候了。

江湖规矩变了,留学生得会出招才能上场。

想打赢这场身份与职场的硬仗?我们有方法,也有门路,欢迎来聊。